8 (495) 434−46−01

8 (800) 511−28−37

ОТДЕЛ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

«Импрессионизм в России: прорыв к авангарду» — тема новой выставки Ортруд Вестхайдер, директора музея Барберини, и Аллы Шиловой, куратора, уникальна, ведь на сегодняшний день к ней в самом деле европейский мейнстрим не проявляет горячего интереса. Музей Барберини в Потсдаме, чья коллекция содержит жемчужины импрессионизма и чьи выставки нередко держат в фокусе именно это течение, является идеальным местом, чтобы приоткрыть немецкому ценителю завесу тайны русского искусства начала двадцатого века

Текст: Александр Варьян Фото: Museum Barberini

|

Барберини — одно из многочисленных значимых культурных мест Потсдама,

само здание музея — реконструированный дворец в живописном, спокойном

городе. Дворец, пострадавший во Второй Мировой и разрушенный

в 1959 году, был восстановлен благодаря спонсорству Хассо Платтнера,

одного из самых богатых и влиятельных немецких предпринимателей,

основателя корпорации SAP, производителя программного обеспечения для

Собрание Хассо Платтнера, выставляемое в музее Барберини, объемно и включает в себя работы виднейших европейских мастеров: Альфреда Сислея, Мориса де Вламинка, Пьера Огюста Ренуара и Гюстава Кайботта. Стоит отметить, что большее количество картин Клода Моне можно найти только в Париже. На открытии музея в 2017 году присутствовали Билл Гейтс и Ангела Меркель, канцлер назвала музей «завораживающим» и отметила его огромную ценность для культурного ландшафта Германии и всей Европы.

Незнакомая страница и без того сложного направления обогащает европейское культурное пространство, часто замкнутого в самом себе: внимание к естественной для нас уникальности русского искусства не только кажется новинкой для зарубежных ценителей, но и помогает провести красную нить развития импрессионизма, его методов, мотивов и философии в целом, а также отследить параллели между русским и французским искусством рубежа XIX и XX веков.

В этот период Париж был своеобразной меккой для русских художников. Тогда ранее считавшиеся пошлыми работы Моне, Ренуара, Дега стали ориентиром, модой, сенсацией в лучшем смысле слова — или трендом, если говорить современным языком. Свобода от гнёта академизма, отказ от традиционных методов, цветов и мотивов, а также растущая ценность индивидуальности над «нормированным искусством» — всё это вдохнуло жизнь в новое, уникальное направление русского искусства.

|

«С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей»Василий Кандинский о картине Клода Моне «Стог Сена»

|

На выставке в музее Барберини представлены работы самых известных мастеров русского искусства рубежала девятнадцатого и двадцатого веков. Среди прочих, работы Ильи Репина, Константина Коровина, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Валентина Серова, Исаака Левитана, Ивана Крамского и Казимира Малевича демонстрируют русский импрессионизм и смежные ему течения под разными углами зрения. Выставляются одни из самых важных их картин, как: «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона» Репина, «Девочка с персиками» Серова, «Март» Левитана и «Пейзаж с желтым домом» раннего Малевича.

Благодаря кураторской работе также ясно прослеживается хронологический аспект течения русского импрессионизма. Виден уход от реализма передвижников к художественным открытиям «аморального запада» — именно так обозначил движение импрессионистов искусствовед Яков Тугендхольд. Одновременно с этим посетитель замечает, как традиционные формы отходят на задний план и как новейшее искусство постепенно захватывает интерес молодых мастеров. Столь широкий художественный спектр — от Крамского до Малевича — помогает контекстуализировать выставку и её тему не только в истории русского, но и мирового искусства. Как раз в демонстрируемой эволюции и находит отражение название выставки. «Прорыв к авангарду» является условной переходной стадией от реализма и «умеренным» приемам модернизма к новым формам, дальней от академического искусства крайности — в том числе к футуризму и сюрреализму. Нам не дают забыть: тогда то, что мы считаем классикой русской живописи, было возмутительным, но смелым; одновременно с этим — чем дальше, тем радикальнее будут потрясения в изобразительном искусстве.

|

|

|

|

Ольга Розанова. Цветы на окне. 1910 |

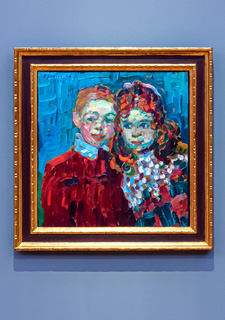

Алексей Явленский. Андрей и Катя. 1905 |

Казимир Малевич. Пейзаж с желтым домом. 1906 |

|

Илья Репин. На меже: Вера Репина с детьми идет по меже. 1879 |

Но течение русского импрессионизма ни в коем случае

не представлено простым переходным периодом. Это сложная, своеобразная

экосистема методов и цветов, многих степеней замысловатости; портреты

меняются в манере и героях, и с ними растущая

индивидуальность моделей и перспективы художника, «градус впечатления»

и преобладание его над буквальным. И пейзажи теряют ту же

буквальность, уступая место мазкам и более смелой игре со светом,

стремясь запечатлеть ускользающий момент, а также разжигая новые вопросы

в русском искусстве. Так, например, пейзажный жанр стал центром

экспериментов видных будущих авангардистов: Малевича, Гончаровой,

Ларионова — с цветом и плоскостью. Более «традиционные» пейзажники,

такие как Репин, Поленов, Коровин и Серов, нашли в философии

импрессионизма новые инструменты для старых мотивов; новые техники помогали им

исследовать вопрос национального духа, ярче выражать психологизм

в работах.

Для европейского ценителя выставка действительно

|

Роберт Фальк. Лиза на солнце. 1907 |

В каталоге выставки опубликованы статьи о различных аспектах экспозиции от многих экспертов: Ольги Атрощенко, Ирины Вакар и Татьяны Юденковой, специалистов Государственной Третьяковской галереи; Розалинд Полли Блейксли из Кембриджского университета; Марии Коккори из Чикагского университета искусств и Сюзанны Штрэтлинг из Потсдамского университета. Тексты разъяснят и дополняют выставку, раскрывая истории и творчество отдельных художников в масштабе европейского и русского искусства.

Выставка проходит при участии Государственной Третьяковской

галереи, городского музея Стеделейк в Амстердаме, Государственного музея

изобразительных искусств республики Татарстан в Казани, национального

музея

Открытие выставки было запланировано на 7 ноября, но в связи с коронавирусными ограничениями точные даты ее проведения будут объявлены позже. После Музея Барберини экспозицию покажут в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене.

|

Галерея расположена в восстановленном потсдамском |

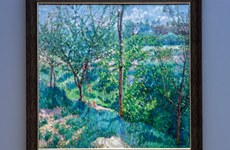

Михаил Ларионов. Сад весной (Весенний пейзаж). 1904 |

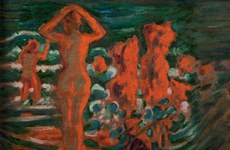

Михаил Ларионов. Купальщицы на закате. 1908 |

Михаил Ларионов. Воображаемый пейзаж. 1908 |