21 января 2022

Мария Цанцаноглу: «Русский авангард — особая глава в мировой истории искусства»

Беседу вела: Ольга Муромцева

Мария Цанцаноглу, специалист по русскому авангарду,

директор музея MOMus в Салониках, в 2018 году объединившего пять

музейных институций с их коллекциями, в числе которых часть

знаменитого собрания Георгия Костаки (другую часть своей коллекции Георгий

Дионисович подарил Государственной Третьяковской галерее). С вопроса

о коллекции Костаки мы и начнем нашу беседу с Марией

— Как произошло ваше знакомство со знаменитым

собранием русского авангарда Костаки?

— О собрании я узнала в 1985 году, совершенно

случайно, я тогда была студенткой университета в Салониках. Однажды

я проходила мимо одного из моих любимых книжных магазинов и увидела

прямо в витрине толстую книгу, на обложке которой было написано большими

буквами: Costakis Collection — и репродукция картины, которая меня очень

заинтересовала. Это была работа Клюна «Пробегающий пейзаж». Каталог был издан

к первой большой выставке коллекции Костаки в музее Гуггенхайм

в Нью-Йорке в 1981 году. Я сразу поняла, что это что-то очень

важное. Я оставила залог, пошла к моим родителям и попросила

деньги, чтобы купить книгу.

— До этого вы не занимались русским

искусством?

— Я всегда увлекалась модернизмом, но европейским

в основном. Меня уже тогда интересовала русская культура, но скорее не со

стороны искусства, а со стороны теории. Мы изучали в университете

работы Виктора Шкловского, и я поняла, что это что-то невероятно

интересное. Я не говорила по-русски, но специально начала изучать русский

язык.

— Можно сказать, что ваше первое знакомство

с живописью русского авангарда состоялось по каталогу коллекции

Костаки?

— Да. Это для меня была уникальная книга, как Библия.

Я встретила в ней множество незнакомых фамилий. Я знала тогда

только Шагала, Кандинского, Малевича чуть-чуть и все. Имена Суетина,

Кудряшова, Редько, Клуциса, Поповой, Розановой, Удальцовой ни о чем мне не

говорили.

|

|

|

Выставка Ивана

Клюна

|

Иван Клюн. Пробегающий

пейзаж. 1913 год. Третьяковская галерея, коллекция

Костаки

|

— Появился ли у вас уже тогда любимый художник из коллекции

и есть ли такой сейчас?

— Это очень трудно сказать. Когда я занимаюсь каким-то

художником из коллекции, я думаю, что он мой любимый или она моя любимая.

Например, когда я работала над выставкой Поповой, я могла сказать

совершенно точно, что Попова — моя любимая художница, как она была любимой

художницей у Георгия Дионисовича, кстати. Сейчас я могу сказать, что

это Клюн (выставка Ивана Клюна представлена в музее до марта 2022 года).

А когда будет следующая выставка, я думаю, что Матюшин точно будет

моим любимым художником. Они все замечательные. Феномен русского авангарда

настолько широк, и в нем так много разных художников и разных

течений! Была открыта особая глава в мировой истории искусства.

И каждый художник внес свой уникальный вклад.

|

Казимир Малевич. Женский

портрет. 1910 год. MOMus — Музей искусства модернизма — коллекция

Костаки

|

— Безусловно. Я знаю, что вы учились

в России. И уже здесь продолжилось ваше знакомство с русским

искусством.

— Я в России жила долго, работала над своей

диссертацией, а потом начала работать в греческом посольстве.

Я была там на должности атташе по печати, но занималась еще

и культурными вопросами, потому что тогда в какой-то момент не было

атташе по культуре, как сейчас. Это был, возможно, самый интересный период

в моей жизни, потому что он совпал с перестройкой и затем —

с распадом Советского Союза, когда вся история менялась на наших глазах,

это было драматичное время больших надежд. Я уже тогда очень хорошо знала,

что я хочу заниматься русским искусством. Не только изобразительным

искусством начала века, мне многое было интересно. Я как-то сравнивала

1920‑е и 1980–1990−е годы в России, тоже очень динамичный период

в русском искусстве, и я чувствовала себя его частью.

— Частью этого периода перемен

и трансформации?

— Да, потому что среди моих друзей в России,

в Москве, много художников. Я осталась в России, вышла замуж

за русского, и с 1996 года начала преподавать в МГУ историю

греческого искусства. Я вернулась в Грецию, только когда началась

процедура покупки коллекции Костаки. До того, еще в 1995 году,

я была помощником куратора первой выставки коллекции Костаки, которая была

показана в Греции в Национальной галерее в Афинах. Когда было

окончательно принято решение о приобретении собрания государством,

я получила приглашение от Министерства культуры переехать в Салоники.

Для меня это была тоже совершенно уникальная возможность, потому что коллекция

приезжала не в Афины, а именно в Салоники, мой родной город.

Поэтому, я думаю, судьба у меня как-то счастливо сложилась

с коллекцией Костаки…

|

|

|

Выставка Любови

Поповой

|

Любовь Попова.

Пространственно-силовая конструкция. 1921 год, MOMus — Музей искусства

модернизма — коллекция Костаки

|

— Вы ведь знакомы и дружите с семьей Георгия

Дионисовича, которая принимает участие в судьбе его наследия.

— Да, конечно. Я познакомилась очень рано

с семьей. Когда я поняла, что меня интересует это искусство,

я сразу им позвонила. Я не успела, к сожалению, встретиться

с Георгием Дионисовичем, только с его дочерью Алики, которая стала

близким другом и сподвижником нашего музея.

— Музей в Салониках с его коллекцией

открылся уже после его смерти? Расскажите, как и когда это

произошло?

— Музей открылся первый раз в 1997 году, но он был

тогда только на бумаге. За два года была сделана большая реконструкция нашего

здания, в котором когда-то, до 1913 года, находился католический

монастырь. Переговоры о приобретении коллекции продолжались какое-то

время. У Костаки же был не фонд, а организация Art Co, и она

тоже принимала решение о продажe, то есть этим занимались не только его

дети, в основном его дочь Алики. Были разные комиссии по оценке коллекции,

а я имела честь быть членом комиссии по приему коллекции. Соглашение

о приобретении было подписано в 2000 году.

|

|

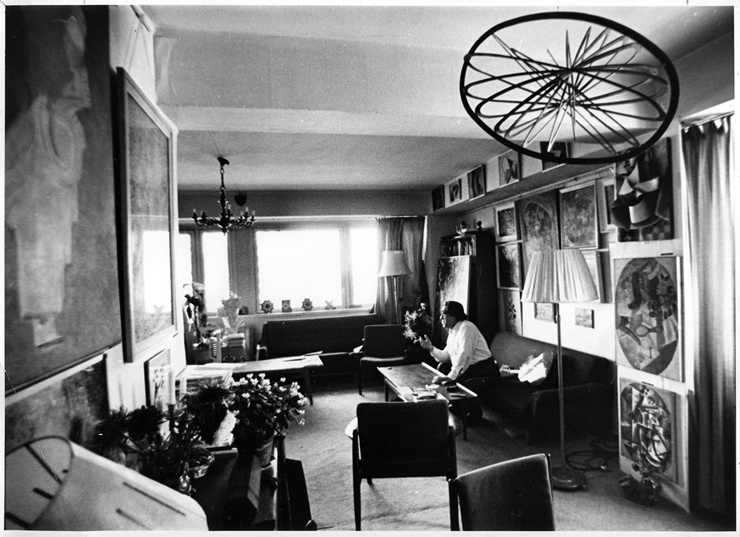

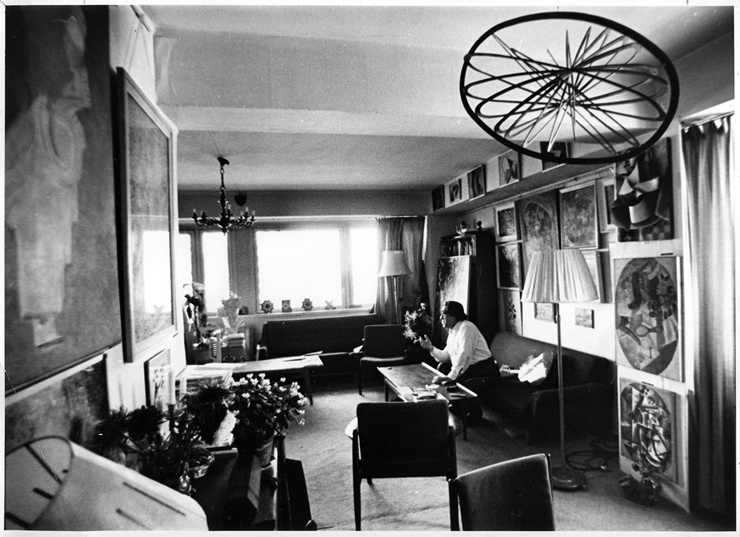

Георгий Костаки, фото Игоря

Пальмира, квартира на проспекте Вернадского, 1973

год

|

— И музей открылся большой выставкой

собрания?

— Да, музей открылся выставкой из коллекции Костаки. Тогда

он назывался Государственный музей современного искусства, и в то же самое

время в Афинах открывался Национальный музей современного искусства. Это

такой анекдот о двух городах, потому что есть какое-то соперничество типа

Москва — Петербург…

— И кто здесь Москва?

— Афины. Есть Национальный театр в Афинах, и есть

Государственный театр в Салониках. Есть Национальный оркестр в Афинах

— Государственный в Салониках. Национальный музей — Государственный музей.

Это смешно, но на самом деле так.

|

|

Алики Костаки и Мария

Цанцаноглу

|

— В 2017 году было объявлено об объединении

нескольких музеев на базе возглавляемой вами институции. Как это

произошло?

— Это был результат глубокого экономического кризиса

в Греции. Существование частных музеев с ценными коллекциями

оказалось под угрозой, они не получали государственную помощь. Не то чтобы мы

сами получали какую-нибудь серьезную помощь, но, по крайней мере, мы могли

обеспечить условия хранения произведений и платить сотрудникам зарплаты.

Македонский музей современного искусства и Музей Алекс Милоны

в Афинах были вынуждены временно закрыться. Мы встретились с их

представителями и пошли в Министерство культуры, чтобы предложить

создать такую платформу — объединение музеев под общей администрацией. Каждый

музей может отдельно заниматься своей программой, но администрация общая. Мы

сами сидели за столом и писали этот законопроект, который потом был принят

в парламенте и стал законом. Сейчас мы называемся МОМus, пять

музеев — это Музей искусства модернизма — коллекция Костаки, Музей современного

искусства, Музей фотографии, Центр экспериментальных искусств, который работает

в основном как лаборатория для молодых художников, концентрируясь на

расширении спектра арт-медиа, и Музей Алекс Милоны в Афинах.

— Коллекция Костаки выиграла от этого

объединения?

— Да. Когда мы были Государственным музеем современного

искусства, в наших залах можно было посмотреть и современное

искусство, и коллекцию Костаки, и разные вещи, и такая

многоплановость создавала проблемы, потому что пространство все-таки небольшое,

и мы не могли полностью сконцентрироваться на нашей главной коллекции.

А теперь в этом здании остался только Музей искусства периода

модернизма и русского авангарда. И если мы делаем параллельные

выставки, то тоже в диалоге с русским авангардом. Сейчас и центр

образовательных программ, и центр по изучению русского авангарда,

и библиотека — все это находится в одном здании

бывшего монастыря. Потому я считаю, что вторая жизнь коллекции

начинается с 2018 года.

|

|

Здание MOMus — Музея

искусства модернизма в Салониках

|

— Как раз в 2018 году открылась громко прозвучавшая выставка

«Рестарт».

— Мы поэтому и назвали ее «Рестарт», и это совпало с новой

ситуацией здесь, потому что мы предусмотрели в законе о МОМus

создание попечительского совета, чего раньше не было, не было такой практики

в Греции. Мы первый музей, который это сделал, и, конечно, мы очень

благодарны нашим попечителям во главе с Кристиной Краснянской.

— Благодаря вам все это было реализовано,

и сегодня вы не только возглавляете музей, основанный на коллекции

Костаки, но являетесь директором всего объединения?

— К сожалению, да. Предусмотрена должность генерального

директора МОМus, который должен заниматься административно-финансовым

управлением. Но пока мне приходится временно замещать эту должность, оставаясь

художественным директором Музея искусства модернизма — коллекции Костаки,

а я на самом деле хочу заниматься исключительно этим.

— Вы как исследователь глубоко погружены

в историю коллекции и хорошо знаете отдельные работы, художников,

направления. Расскажите, пожалуйста, об исследованиях, которые проводятся

в музее.

— На Харджиевской конференции в октябре этого года Мария

Коккори из Института искусств Чикаго представила свои результаты исследования

работ Малевича из собрания музея. Недавно у нас была Люба Пчелкина из

Третьяковской галереи, она работает над архивом Никритина. Ирина Пронина тоже у

нас была, когда начинала свой проект о Кудряшове (оба исследования были

проведены по гранту фонда U-ART). Каждый год к нам приезжают ученые не только

из России, но и со всего мира, хотя пандемия вносит, к сожалению, свои

коррективы.

|

|

|

Выставка «Коллекция Костаки

— Рестарт»

|

— В России есть большой интерес к наследию

Костаки. Есть ли планы о проведении выставки коллекции, объединяющей две

ее части — ту, которая у вас, и ту, которая в Третьяковской

галерее?

— У нас идут серьезные переговоры по поводу этого.

Я очень надеюсь, что выставка объединенной коллекции вскоре

произойдет.

— Какие у вас еще планы в отношении

коллекции и ее популяризации?

— Я думаю, что надо обязательно делать каталог-резоне

коллекции Костаки. Это очень важное и нужное дело. Я знаю, что

Третьяковская галерея работает над каталогом-резоне, их частью. И мы

работаем над своей, а кроме того, есть еще работы из коллекции Костаки,

которые находятся в частных коллекциях или музеях. И нужно эту

информацию тоже собрать и создать общий, полный, доскональный

каталог-резоне. Естественно, он может быть и онлайн, может быть база

данных. И было бы идеально, чтобы это все было уже готово, когда

произойдет первое объединение коллекции для общей выставки.

— Успехов вам! Будем с нетерпением ждать выставку

и книгу.

|

|

|

Александр Родченко,

Конструкция на белом (Роботы). 1920 год. MOMus — Музей искусства модернизма —

коллекция Костаки

|

Надежда Удальцова. Желтый

кувшин. Ок. 1913–1914 годов. MOMus — Музей искусства модернизма — коллекция

Костаки

|

12 февраля 2022

В посольстве Италии в Москве 27 сентября прошла церемония вручения орденов Звезды Италии степени кавалера Ивете и Тамазу Манашеровым. Знак отличия присуждается президентом Итальянской Республики за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами.

29 декабря 2021

В концерте — закрытии XIII Международного фестиваля Vivacello выступил виолончелист Альбан Герхардт — обладатель множества престижных наград, известный пропагандист классической музыки. Вместе с Российским национальным оркестром под управлением маэстро Олега Каэтани он исполнил шедевры виолончельного репертуара — концерты Р. Шумана и С. Прокофьева

15 декабря 2021

Международный фестиваль Vivacello, который с легкой и талантливой руки Бориса Андрианова и при поддержке культурно-благотворительного фонда «U-Art: Ты и искусство» прошел в российской столице в тринадцатый раз, подарил меломанам феерический праздник. Как и в прежние годы, смотр удивил разнообразием программ, жанров и исполнителей

20 октября 2021

Единственный в России фестиваль, посвященный виолончельной музыке пройдет с 9 по 20 ноября.

VIVACELLO представит виолончель во всех ее гранях: от симфонических и камерных сочинений до джаза и современной хореографии. По традиции гостей фестиваля ждут мировые премьеры и громкие имена: на сцену главных музыкальных площадок Москвы выйдут ведущие виолончелисты-виртуозы России, Франции, Англии, Германии и других стран.

14 июля 2021

15 июля в Михайловском замке при участии фонда U-Art открывается выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций».

Уникальный выставочный проект объединяет работы итальянских и русских футуристов и знакомит российских зрителей с этим интернациональным художественным движением.

Вернуться в раздел