23 января 2013

Евгений Зевин: Я, может быть, и не оптимист, но зритель всегда должен получать позитив

|

Сорок лет Евгений Зевин пишет картины, которые сейчас продаются на крупнейших аукционах. Но его работы привлекают не только ценителей искусства. Даже самые, казалось бы, безразличные к живописи люди откликаются на неординарность, яркость, ироничность его картин.

В Мраморном дворце в Петербурге, при поддержке фонда U-Art: Ты и искусство, прошла первая масштабная музейная выставка художника. Экспозицию составили 60 полотен самых разных лет, и большая часть картин написана в годы, когда слова «Русский музей» и «нонконформизм» представить рядом было просто невозможно.

— Когда вы приходите на собственную ретроспективную выставку, и перед вами срез всего вашего творчества, не бывает страшно, волнительно?

— Пусть я нескромно скажу, но мне понравилось. Когда вошел в зал, подумал: «Слушай, прилично». В ретроспективных выставках всегда интересно, как соотносятся работы, сделанные 40 лет назад, с современными. И сейчас я для себя сделал вывод, что, в принципе, мой стиль во всех работах прослеживается. Художник должен быть узнаваем. И вот меня ни с кем не спутаешь. Хотя сюжеты картин разные: натюрморты, политизированная тематика, но есть свой почерк. Я как-то пронес это через всю свою жизнь и не потерял, что редко бывает. |

— Неужели это действительно редкость?

— В творчестве есть периоды, и они могут очень отличаться. Хотя для художника это в общем-то полезно. Я даже, когда замечаю, что у меня появляются однотипные цвета на картинах, беру чистую палитру.

— А все равно, наверное, приходите к одному.

— Проходит время, и ты замечаешь, что появляется прежняя цветовая гамма, но не всегда. Хотя подход к письму всегда остается. Я могу поставить один предмет, а остальное буду придумывать к нему и создавать мир, который существует вокруг меня.

Я ведь все пропускаю через себя. Происходящее вокруг всегда влияет на художника, оно и создает колорит. Когда становишься старше, болезненней, то необходим приток энергии. Поэтому я люблю смотреть телевизор, мне обязательно нужны средства массовой информации.

Вот я смотрю на какой-нибудь предмет, и если буду его писать, то все равно передам теперешнее, сиюминутное состояние себя и вокруг себя.

— Многие люди, глядя на ваши картины, говорят, что им нравится позитивный заряд, который от них исходит. Получается, вы очень жизнерадостный человек, если пропуская через себя нашу действительность, вы излучаете столько положительных эмоций.

— Я, может быть, и не оптимист, но зритель всегда должен получать позитив. Пусть даже у меня есть острые произведения, но они выражены позитивными средствами. Потому что иначе, что тебе вообще тогда в жизни остается? Вот взять «Президиум». Что тут позитивного? Кресло вождя пустое… А все равно картина проникает в зрителя. Я, правда, не думаю об этом, когда пишу. Это сейчас мы теоретизируем, на самом деле, как-то так само получается.

На фото:Наталья Кузьмина (МГИМО), Евгений Зевин, Евгения Петрова (ГРМ), Владимир Леняшин (ГРМ) и Тамаз Манашеров на открытии экспозиции.

|

На открытии выставки в залах Мраморного дворца |

— Как вы приступаете к новой картине?

— Вообще такое странное дело, я иногда делаю эскизы, иногда не делаю, иногда сажусь просто к чистому холсту. Я люблю, чтобы холст был абсолютно белый. Если на нем есть хоть одна линия, меня это уже не вдохновляет. Я рисую сначала углем, очень сильно работаю над рисунком, пока не доведу линии до совершенства, и не почувствую, что линия живет, в ней есть музыка или что-то такое. И только потом приступаю к живописи. Это же игра, почему бы не доставить себе радость. Я очень люблю сам процесс, когда что-то придумываю.

— Вы сами подготовили свои картины для петербургской выставки и отправили, а когда приехали в Мраморный дворец, все уже было развешено?

— Да, потому что когда я спросил куратора выставки, надо ли приехать на развеску картин, она забеспокоилась. Я рассказал об этом одной знакомой художнице. Говорю: «Вот, не зовут на развеску, хотя всегда в галереях приглашают, даже просят». А она мне: «Слушай, это же Русский музей, они привыкли, что художников уже нет в живых». Я подумал: «Точно! В Русском музее замечательные специалисты и вмешиваться в их работу не имеет никакого смысла».

|

— И вам понравилось, как сделали развеску?

— Да, замечательно повесили. В Русском музее была разработана концепция развески картин.

И занимались этим большие профессионалы. Обычно в галереях картины располагают хронологически или по цветовым пятнам. В Русском музее все скомпоновано иначе. Мне все показали, объяснили, почему эта картина висит здесь, почему эта картина в другом зале. Очень интересно.

— Вы бы поняли эту концепцию, если бы вам ее словами не пересказали?

— Вот это хороший вопрос. Сделано очень красиво, просто великолепно. |

|

— А как быть зрителю?

— Я вообще думаю, что выставки в последние годы скучные для большинства зрителей, их плохо посещают. Мало одной выставки, надо что-то добавлять. Я хотел на открытие пригласить петербургский джаз Billy’s Band, немного раскачать публику, привлечь людей. Я позвонил, им идея очень понравилась, говорят, мы во всем мире играли, а в Мраморном дворце — нет. Но у них спектакль был в этот день. Еще в последние годы я люблю, чтобы у выставки было название.

Я предлагал назвать выставку «ЗЕВИН В МРАМОРЕ». Никто не понял. Говорят, выставка скульптуры, что ли?

— Вы сейчас вице-президент Российской Академии искусств. Вы ведь участвовали в ее создании?

— Да, мы вместе с пианистом Николаем Петровым были одними из ее учредителей. У нас всегда был очень звездный состав, как и сейчас. В Академии не может быть никого по званию ниже народного художника, артиста и так далее. И количество человек не должно превышать 21.

Видение любви, 1992 |

— Люди очень по-разному относятся к официальным статусам. Когда вам присвоили звание народного художника — что-то изменилось?

— Я единственный художник из нонконформистского движения, удостоенный звания народного художника. Думаю, одна из причин, вероятно, в том, что я все эти трудные годы прожил в России, хотя в основном, все мои друзья-художники уехали за рубеж.

— Чем Академия сейчас занимается? Вы организовываете выставки, проводите учебные программы?

— Я являюсь художественным руководителем Выставочного зала Российской Академии искусств. У нас прекрасный зал, в котором проходит много художественных выставок. Но это как раз не главное. Я выставками занимаюсь скорее из интереса. Академия в основном имеет представительские функции и была задумана по принципу Гонкуровской, чтобы объединить самых выдающихся деятелей искусства своего времени. Главная деятельность Академии — это деятельность каждого из его членов. У всех — сотни учеников, у всех — общественное признание. И, собравшись вместе, мы можем на многое влиять. |

— Вы устраиваете выставки современных художников. Вам интересны многие работы из тех, что вам предлагают выставить?

— Хороших художников можно просто по пальцам пересчитать. Произошел большой разрыв в последние годы. Молодежь кинулась в так называемое актуальное искусство, в котором, в принципе, и рисовать-то не нужно, а старики были воспитаны во времена, когда господствовал соцреализм. Художников-нонконформистов почти не осталось — кто уехал, кто ушел. А соцреалисты ничего, в принципе, не достигли. И сегодняшних студентов кто учит? Бывшие соцреалисты. Поэтому произошел заметный спад.

— Для полноты картины — чем сегодня заняты западные художники?

— Сейчас в основном актуальным искусством, но также есть и прекрасные живописцы. Возьмем, к примеру, аукционы. Я много выставлялся на аукционах, и там это так называемое актуальное искусство практически не представлено. Хотя «актуальное» — неправильное слово.

Если ты художник, ты поневоле будешь рисовать то, что происходит сейчас. Это скорее искусство перформанса или что-то в этом роде.

— Вы не относитесь к нему серьезно?

— Ну почему же? Я не могу их не признавать. Я сам из авангардистов. Но, знаете, раньше было такое понятие – оформительское искусство. На улице делали гигантские плакаты. Это было одноразовое искусство для конкретного случая. Здесь — то же самое. Те же гигантские вещи, инсталляции, которые потом порвут и выкинут. И что останется? Всё-таки живопись — это станковое искусство. И оно в принципе предна-значено долго жить. Как художник я люблю, чтобы было хорошее качество живописи. Мою картину тоже, может, завтра выкинут, но я ее делаю на 200 лет, а не на 2 часа. И в этом большая разница.

Хотя нас когда-то тоже не принимали. Только было по-другому. Тогда просто говорили: он враг. У меня есть статья в газете «Московская правда» от 1974 года, где я, в числе нескольких ныне признанных во всем мире художников, назван врагом русской культуры. Это они, говорят, не просто так рисуют, это вражеское отношение к действительности. После этого художники уехали. Я помоложе был, остался.

— Сейчас вы с иронией об этом рассказываете. А тогда как это воспринималось?

— Страшно было, конечно. Но я был молодой и не хотел покидать Родину и как-то иначе все воспринимал. И потом, я всегда плохо относился к эмиграции, и сейчас плохо отношусь. Заграницей ты всегда чужой, всегда «пятая колонна», кем бы ты ни был. Я жил в Англии несколько лет. Скука, умереть можно. Помню, в Лондоне сидишь-сидишь, думаешь, хоть бы кто по телефону позвонил.

|

— Для вас важно, где живут ваши картины?

— У меня много картин и здесь, и на Западе…

Недавно нашел в Интернете на сайте одного лононского аукциона свою картину, узнал только по подписи. И какая, думаю, хорошая картина! 40 лет прошло, как я ее не видел, еле узнал. А она продается где-то и живет своей жизнью.

Я провел анализ в Интернете: при том, что она не самая известная, она уже лет двадцать как перепродается на различных западных аукционах. Картину «Застой» я продал где-то в восьмидесятых. Прошло время, и я поехал в 1989 году на аукцион Phillips в Лондоне. Сижу и вдруг вижу, что ее продают за 30 000 долларов, а я ее продавал за пару тысяч рублей. И тут ко мне подходит человек, и выясняется, что это он у меня ее когда-то приобрел. Он говорит: «У тебя ко мне нет претензий?». Отвечаю: «Какие же претензии? Я тебе только благодарен. Ты дорого в престижном месте продаешь мои картины, и они, соответственно, растут в цене». Все это очень специфический процесс, и картины, после того как их напишет художник, должны жить своей жизнью. |

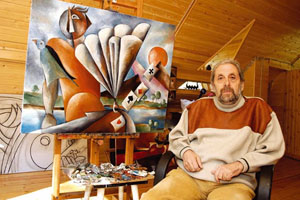

Евгений Зевин в мастерской на даче, 2007 |

— А дома у вас что висит? Ваши работы или нет?

— Разные, и мои тоже висят. Я никогда не был коллекционером.

— Но ведь у каждого есть какие-то работы, которые не хочется отдавать.

— С одной стороны, жалко, ужас. А с другой — что с ними делать? Предположим, у вас отец художник, у которого две сотни картин. Не дай бог, он умер. Куда бы вы все это дели? Это большущая проблема. Причем никто не сказал, что это были плохие картины. Время покажет. Но ведь это время нужно как-то пережить. И есть миллионы случаев, когда картину продают за небольшие деньги, а потом она невероятно возрастает в цене. Так же было с авангардом начала века.

Еще лет 20−30 назад можно было купить картины Александры Экстер, Натальи Гончаровой, Марка Шагала и других. Многие не понимали, какая ценность у них в руках, а у кого-то просто не было места, где эти картины хранить.

В Москве в 60−70−х годах был знаменитый коллекционер искусства греческого происхождения Георгиос Костаки. У него была самая большая коллекция авангарда в России. Он работал в Канадском посольстве и в искусстве поначалу очень мало смыслил. Но вокруг него оказались люди, которые заинтересовали его русским авангардным искусством начала XX века. И он активно начал заниматься коллекционированием.

В то время еще были живы родственники тех, старых художников, и он постепенно собрал суперколлекцию. Когда он уезжал из России, хотел ее вывезти, но ему запретили. Тогда договорились, что треть отойдет Третьяковке, а остальное он может увозить. Что такое две трети? Это несколько тысяч картин. Причем, в большом коли-честве Малевич, Экстер, Ларионов, Гончарова и многие другие. Третья часть его коллекции явилась фундаментом музейной коллекции авангарда начала ХХ века в Третьяковской галерее.

Наталья Кузьмина (МГИМО), Тамаз Манашеров (U-Art) и Евгений Зевин с сыном Даниэлем |

— А как вы устанавливали цены на свои картины?

— Я вот лично всегда считал, что можно значительно дешевле продать картину, если это хорошая коллекция. Хотя, тут не всегда разберешь.

Была такая история. Ко мне в 1985 году пришел человек по рекомендации сотрудника Третьяковской галереи. Он покупал у всех знаменитых нонконформистов того времени по две-три картины. Я не понял, что это для крупной западной коллекции и запросил 15000 рублей. Для того времени — это громадные деньги, на них можно было купить три машины «Жигули» или дачу. Моя картина «Ночь» ему очень понравилась.

|

Он мне сказал: «У меня на каждого художника лимит, я могу купить у вас только одну картину». Потом выяснилось, что это известный польский коллекционер Петр Новицки. В дальнейшем, уже собрав коллекцию произведений нонконформистов (самую крупную в то время), он издал замечательную книгу «НЕТ. Нонконформисты», в которой от каждого художника было представлено по 2−3 картины с подробным анализом, а у меня только одна. Сейчас «Ночь», купленная Новицким, находится в коллекции Национального музея в Варшаве и часто экспонируется на крупных международных выставках. В 1994 году она участвовала в выставке в Русском музее. Отношение художника к своему произведению вообще неоднозначно, все зависит от настроения .

— Так откуда берется цена?

— Помню, я был в 90−х годах на аукционе Sotheby's в Лондоне, где впервые выставили Казимира Малевича, и никто не знал, сколько он может стоить. На Западе, в Австрии в музее хранится много его картин, но, в принципе, Малевича до этого ни разу не продавали. И тогда его выставили просто ради того, чтобы узнать стоимость картин. И то же самое было, когда я выставлялся на Phillips в Лондоне в те же годы. Рядом со мной висел Илья Машков. У меня картина стоила ровно столько же, сколько и у Маш-

кова. Я спрашиваю: «Как это может быть? Машков – великий художник». «А его, к сожалению, у нас мало знают». Потом уже пошло, пошло, пошло — и теперь он стоит сотни тысяч, миллионы. А в то время и его, и меня одинаково не знали, и картины советских художников покупали по эстетическому принципу, не по историческому.

А тут уже просто дело вкуса.

— А, может быть, эстетический принцип правильный?

— Нет, эстетический принцип неправильный. Мало ли, мне не нравится Пикассо… Ну, не буду я его покупать, но на него есть какая-то цена, и за эту цену его признает весь мир.

— Бывает так, что мир ошибается?

— В принципе, практически нет, потому что если ты уже входишь в эту обойму и в эту ценовую категорию, так там и остаешься.

— Но это же экономическая градация.

— Да, чисто экономическая.

Ольга Глушкова, куратор выставки Евгения Зевина в Русском музее |

По традиции Русского музея гости открытия экспозиции получили в подарок каталог выставки

|

— А не обидно, когда, к примеру, очень политизируют ваши работы?

— Это заблуждение. Меня давно никто не политизирует.

— Но наиболее известные картины все равно же политические. Почитать опять же, заголовки статей в прессе.

— Пресса всегда хочет найти что-то скандальное для привлечения внимания. Вот, например, меня не так давно по НТВ назвали «могильщиком соцреализма».

— И как вы к этому отнеслись?

— Да, это можно и комплементом считать. Но до меня все это уже было: и у Оскара Рабина, и у других художников старшего поколения. Их скорее можно было так назвать, но почему-то не называли. Одна из моих картин называется «СССР — могила коммунизма», и, видимо прессу заинтересовало это название. Для них это просто информационный повод. Сейчас тема становится актуальной, я опять вхожу во время, и это хорошо. Много лет назад я предугадал какие-то события. Но когда писал, я же об этом не думал. Я просто писал картины. Вот вы говорите, почему у меня цвета жизнерадостные? Мы живем в конкретное время, и никуда нам не деться. Нам может это нравиться или не нравиться, но если мы будем все время сидеть в глухом негативе, то что же тогда делать? Скучно жить. Иначе уже Кафка получится.

15 апреля 2013

На церемонии награждения лауреатов VIII Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства Инновация были названы лучшие художественные проекты ушедшего года. 9 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» собрались художники, искусствоведы, кураторы и публика, интересующаяся происходящим в современном российском искусстве. Главной особенностью нынешнего конкурса стал состав победителей: впервые большая часть как претендентов на награды, так и победителей были не из Москвы.

3 декабря 2012

Биографию Оскара Рабина вполне можно разместить в школьном учебнике как иллюстрацию целой эпохи. Будучи одним из организаторов знаменитой «Бульдозерной выставки», он стал знаковой фигурой в истории страны, как талантливый художник- нонконформист и участник Лианозовской группы — в искусстве.

23 ноября 2012

В Москве с 25 октября по 12 ноября с большим успехом прошел Московский Международный виолончельный фестиваль Vivacello. Уже в четвертый раз лучшие площадки Москвы распахнули свои двери перед музыкантами со всего мира и благодарной московской публикой. Каждый из концертов был неповторим, интересен самой разной аудитории.

15 ноября 2012

В Петербурге, в залах Мраморного дворца Русского музея открылась выставка Народного художника России Евгения Зевина, организованная при поддержке фонда U-Art и группы компаний UNIDENT. Художник участвовал уже в самых первых инициативах московских нонконформистов, и ретроспективная экспозиция включает многие раритетные полотна. Посетить выставку можно до 16 января.

14 ноября 2012

Глядя на настоящих коллекционеров, понимаешь, что с головой увлечены искусством не только художники. О том, зачем люди покупают картины, открывают галереи современного искусства и как ищут настоящие произведения, мы поговорили с коллекционерами Марком и Мишель Ивасилевичами. Марк и Мишель живут в Париже и собирают актуальное искусство самых разных художников, но особенным для них всегда остается русское искусство.

Вернуться в раздел